从雨水到惊蛰,这短短的十来天,广州的气温让市民重温了一轮四季——2月23日最高温度达到了29℃,街头爱美的小姑娘迫不及待地穿起了轻盈艳丽的夏裙,三天后的2月26日温度降到了14℃,大人小孩又毕恭毕敬地穿起了棉衣。广州的天气就是这么调皮任性,有时是一个月让您体验四季变换,有时是一周,一天过四季的惊喜也是经常有的!

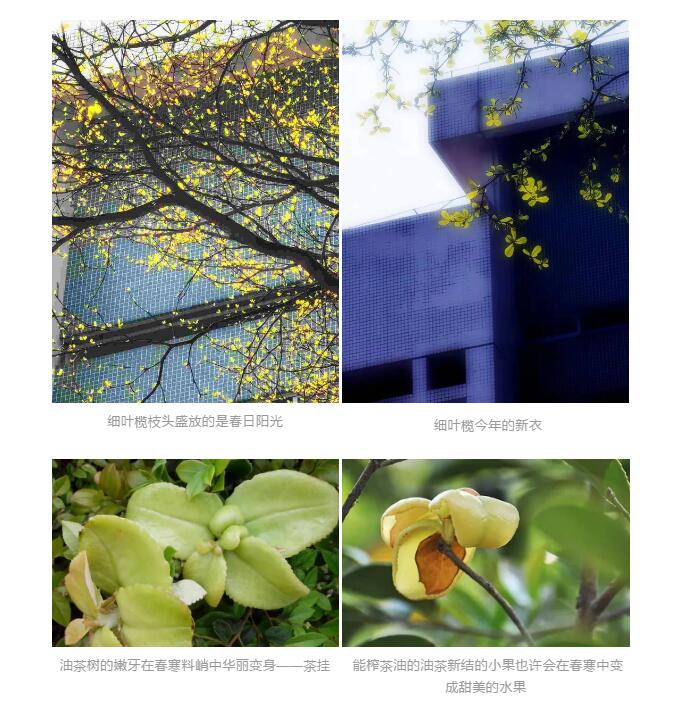

时至惊蛰节气,广州是崭新崭新的,街道边的榕树、细叶榄全部褪去了旧装,一树一树的嫩绿嫩绿的新叶如绸缎般光滑柔软,在微风中,在细雨里轻轻摇曳,看得人心醉神迷,驻足不前,真想欢声高呼:“春天,也给我一套绿衣裳吧!”

广州的青蛙、虫儿在惊蛰来临前早醒了,气温高的那几天夜晚,到处都能听到它们在欢唱迎春,天一冷,不知他们是否又钻回家中睡了个回笼觉呢?

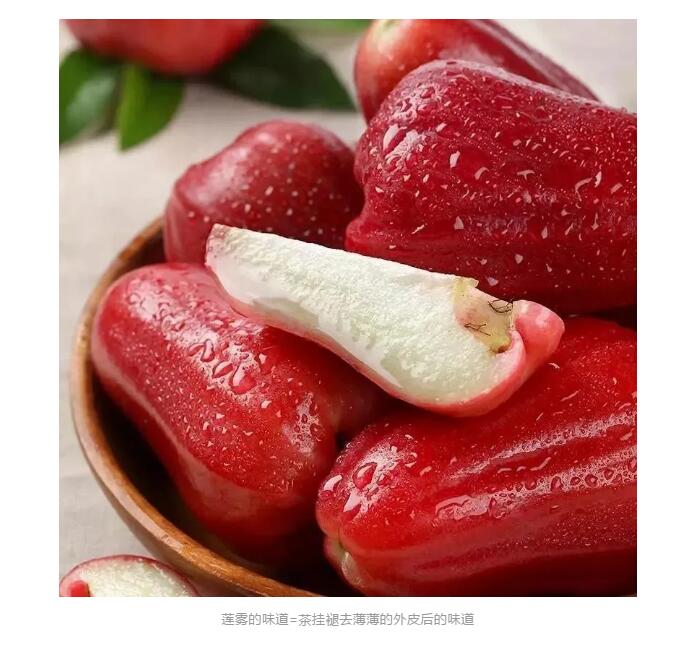

惊蛰时广州很美、很新,好玩却不如我的家乡湖南,我上小学那会儿住在湖南中部的一个国营农场。农场主要种油茶树,到惊蛰时节,油茶树发出新芽,因春寒料峭,有些新芽或新结的油茶果会冻成“茶挂”(又叫茶耳),这种茶挂清甜爽脆,味道很像热带水果“莲雾”。每天一放学,农场的孩子就在漫山遍野去找茶挂,每找到一朵茶挂,便欢叫:“看,这里有一朵茶挂”,那兴奋劲绝不亚于大人捡到一张百元大钞。

有时在某个山谷中,一棵树上的嫩芽几乎全被山风吹成茶挂,先看到的孩子一定会欢呼雀跃,呼朋唤友让大家过来采摘,茶山中瞬间都是孩子的欢呼声。大家从四面八方冲过去,一起兴奋地、手忙脚乱地采摘这大山带来的馈赠……

当然,也会有孩子会搞恶作剧,虚报“军情”,孩子们大呼小叫地跑过去以为会有满满的一树茶挂,当发现受骗时,那山野依然是一片笑声、打闹声——虚报“军情”的孩子就被群起而追之,他四处逃窜,这样寻茶挂活动基本就演变成了一场敌我双方围剿与反围剿的大战,大家在山谷中“火拼”,追跑、躲藏、打闹,跑得大汗淋漓,面色通红、满身泥草,天不黑不归……

这般的热闹,想必也会让睡在泥中的蛙呀,虫呀眨巴眨巴眼,不再按捺那颗欲动的心,钻出来遛个弯。

杂志社后园有块菜地,种着些青菜、小葱,大家下班时可以掐些回家做饭。刚进三月,上海的阴雨天告一段落,油菜花也开了。我发现不知名的鸟儿在菜地觅食,十步一啄,百步一饮,悠闲自在,大概是泥土里有了小虫可吃,惊蛰便也到了。

惊蛰是我认识的个节气,因为生日就在惊蛰前后。

这是个简单易懂的节气,春分、夏至涉及地球自转,小时候不太明白;大雪、雨水则与天气有关,到得不那么准时。唯独惊蛰非常直白:土里蛰伏的虫儿被惊醒,要出来活动啦!

我在山东小镇长大,那时大家都没有车开,邻居们在小区里种满了树。

二楼的刘爷爷种树最多,直到他去世多年后,大家在树下纳凉,也常常念他的好。我爷爷栽了两棵香椿树,每年春天,都可以掐回不少香椿芽吃,炒鸡蛋和腌咸菜皆宜。那时邻里关系非常单纯,没人染指旁人的树。十几年里,我居然每年都能吃到自家的香椿芽。

四五岁那年,我还跟着爷爷种过向日葵,收获了几个硕大的花盘,送给邻居时颇为心疼。我俩还种过小竹子,可惜后来枯死了。

我很是难过了几天,把竹子的死归咎于旁边的蚂蚁窝,化悲痛为力量,隔三岔五就要“讨伐”蚂蚁。有时将它们捉来捏死,有时向洞穴里浇水,想淹死它们。不过蚁群几乎是一个井然有序的国家,总能有条不紊地应对。没过多久,我的乐趣就变成了看蚂蚁搬食物,有时是虫子,有时是一块饼干屑,桃核杏核它们也能折腾很久,我也能蹲着看很久。后来读到了黄庭坚的《蚁蝶图》:

胡蝶双飞得意,偶然毕命网罗。

群蚁争数坠翼,策勋归去南柯。

不禁深有同感,在蚂蚁的世界里,蝴蝶可算是庞然大物,饕餮盛宴,搬回家可以吃很久吧?对于发现蝴蝶残躯的蚂蚁来说,肯定是大功一件,值得“策勋”。而我浇下去的一杯水,则算得上蚂蚁世界的一场洪灾吧?

庄子说,在地上的小坑里倒杯水,就像造了一个人工湖。在这个湖里,一片小草就是一艘大船,如果把杯子放在这个小水坑里,就非要搁浅不可。万物的大小都是相对的,蚂蚁的世界,不正是如此吗?

后来上了小学,可玩的虫儿更多。夏天捉知了,秋天抓蛐蛐儿、逮蚂蚱、大战毛毛虫……夏秋的虫子比春虫好玩得多,之所以选在惊蛰写虫子,是因为这个节气吹响了每年“玩虫”的号角。

春天下过几场细雨,就会有蚯蚓钻出地面透气,还有些索性爬到马路上来。

对于有志于玩虫子的小朋友而言,蚯蚓确实是入门的选择:容易捉、不咬人、不乱跑。在泥里捡到蚯蚓,丢进路边的积水里洗洗,就可以放在手心里把玩了。蚯蚓在皮肤上蠕动的触感,比蚕宝宝更为湿滑。蚯蚓虽然看起来蠢,反应却快,轻轻一碰,就会缩短许多。

不过蚯蚓也就这点可玩了,老师说这是益虫,杀不得,于是我们也不敢切断了观察蚯蚓再生。往往把玩片刻,就扔进草丛里放生了。

再晚些时候,学校的围墙上会长出螳螂和蜗牛来。螳螂看起来凶,其实没那么难抓。但螳螂也是益虫,杀伤不得,捉来无用。我们都知道螳螂可以捉杀害虫,但往往一时间找不到那么多害虫供它狩猎,于是大家只是笼在手心里瞧着。看厌了就放生。

蜗牛则更好捕捉,我们沿着校园的外墙走一圈,就能摘到不少。蜗牛的优点是“不是益虫”,不用着急放生。其实“益虫”与“害虫”都是对人而言的,蚯蚓疏松泥土,对我们有好处;蝗虫啃食庄稼,对我们有害。其实它们只是想找点饭吃,并没想那么多。

那时我们也没想那么多,只是觉得蜗牛既然不是益虫,便可以多玩些时候。用手轻轻一碰,就能看到蜗牛的触角挨个缩回去,或是整个牛都缩进壳里。玩够了就找个塑料瓶丢进去,不一会儿蜗牛就在瓶壁上拖出一道黏液来。

有一年春天阴雨连绵,我居然在家附近的草丛里发现一种大蜗牛,足有一寸来长。那天我兴奋地捉了一晚上,收获颇丰,玩得满身都是泥水。爸妈瞧着倒也不生气,任由我在草里乱跑。第二天带着一瓶大蜗牛走进教室,着实出尽了风头。后来这只宝瓶送给了朋友,便不知所踪了。

与蜗牛一并不知所踪的,还有那个朋友,和许多童年回忆,不过雨夜发现大蜗牛的兴奋劲,我倒一直记着。

惊蛰是个关于苏醒的日子,那些蛰眠了一个冬天的小虫子小动物,在这天前后纷纷醒来,天地已经准备好热闹起来了。

北京在惊蛰前几天下了一场雪,一早起来,很惊讶地看到了一个银装素裹的世界。孩子们在校园里趁早上雪还未融,抓紧打雪仗。我看着雪化了一半的湿土地纳闷:诗里说“泥融飞燕子”,现在泥倒是融了,可雪后气温又低了,小虫子小草们能如约醒来么?

然而我是多虑了, 北方地区气候平均的终雪,大多正是在惊蛰期间。这个时期敢冒头的植物,本来抗寒能力就比较强。果然,就在这场雪后的几天里,星星点点的绿色开始从地下冒出头来,不经意看很容易就错过了。

然后就在惊蛰前一天,我站在每天都会路过的小径边怔住了——大蓬大蓬的迎春不知何时、毫无预警地开了一树。在惊蛰湿冷冷的天气里,那感觉就像是啪嗒一声,明艳的黄色倔强地点亮了北京的春天。

墙上挂的九九消寒图只差最后几笔,九尽春归,离“耕牛遍地走”的时候就很近了。惊蛰是北方气温真正的拐点,从今天开始,我们就可以期待着“桃始华、仓庚鸣、鹰化为鸠”,待桃花闹哄哄地挤满枝头,黄鹂唱起歌,布谷鸟谈起了恋爱,这万物的苏醒,就是春天的标志。

说起春暖花开,我想起了一段傻乎乎的童年记忆。

当我还在上幼儿园的年纪,有一次独自下楼到院子里帮妈妈买盐,一出楼门我就吓得浑身一哆嗦。楼门外那棵高大的老杨树下,不知道什么时候掉落了一地肉乎乎、毛茸茸的棕色大“虫子”!

我吓得硬生生缩回了正要迈下楼门台阶的脚,转身又向上跑了两级,才敢回过头细细端详那铺满了一地的大虫子。

我蹲在台阶上小心翼翼地看,这“虫子”啊,通体棕色,浑身长满的说不清是麟还是毛,每一只都恨不得比我的手掌还大,头部像是戴了个硬硬的小帽子,遮住了眼睛。没法和它对视,让我更觉出它神秘的可怕。

蹲在台阶上的我想起自己还肩具着去买盐的任务,可说什么也提不起勇气,踩在这些大毛虫身上出门。我紧紧盯着一只离我最近的,心存侥幸地盼望这些虫子不是活的,但春天的微风轻轻地拂过我的脸庞,好几只大虫子趁势懒洋洋地动了几下,我又一哆嗦,心感觉拔凉拔凉的。

现在我还记得,自己在门口蹲了很久很久,绝望地琢磨着要踩上多少只虫才能完成买盐的任务。直到住一楼的老爷爷弓着背走出来晒太阳,看到脸色吓得发白的我。

问清缘由后,老爷爷捡起一只虫子放在手里,一边搓掉它身上的“鳞片”,一边用脚把其它虫子踢到一边去,他告诉我:“这是杨树的花儿,不是真的虫子。”

我固执地不肯相信:“它刚才动了,真的是虫!”

不过我也无心争辩,只是松了口气,因为这位不相熟的爷爷把“虫子”踢开,为我趟出了一条出门的路。

那后来的一段日子里,每次我提心吊胆地下楼,总看到楼门口干干净净的,大杨树脚下则堆了一堆棕色的毛毛。一楼那位老爷爷和旁人说:楼上的小姑娘怕这个杨树花,我给她扫扫。

后来我搬了家,童年的记忆散成了片断。

很多年后长大的我做过一个梦,梦里的老爷爷模糊了面目,坐在红砖房前的竹椅上晒太阳,脚下堆了一堆棕色的杨树花。

还欠他一声谢谢啊,当时不懂讲,后来再没机会说……

愿你的春天也有被善意照拂的温暖,愿你的春天不留遗憾